学内合同説明会への参加

学内において開催される「合同企業説明会」への参画を目的として、大学訪問を行なっている企業も多いのではないでしょうか?

「学内合同企業説明会」「企業研究会」など大学によってその名称は様々ですが、大講堂・体育館・食堂など学内の広いスペースにおいて、数日間にわたり(1日開催も有)複数の企業を一か所に集め、会社ごとにブースを設けて実施される学内における合同企業説明会です。

学内合同説明会は、大学によってその開催形式は若干異なりますが、大まかにまとめると大体の大学で下記のような概要で行われています。

(学内合説の概要まとめ)

対象学生

開催される大学の学生

学年

次年度の就職対象学年がメイン

(最近は低学年の参加も見かけます。就職意識の高い1学年下など。)

時期

3月上旬〜3月中旬

費用

無料〜数万円

会場

学内の施設(大講堂・体育館・食堂など学内の広いスペース)

形式

アイランド形式(長机毎に企業が出展)、ブース形式(企業毎にパネルで仕切られた形式)

学内合同企業説明会というと、ここまで挙げた形式をとっている大学が多いですが、例外や+αでお伝えしたい事項もありますので、その他ケースも含めて追加でご紹介したいと思います。

(学内合説その他の事例)

対象学生

複数キャンパスを持つ大学の場合はキャンパス毎に実施するケースが多いです。

ただし、(学生の)参加に関して制限のある大学はほとんどないと思います。

在籍しているキャンパスでは理系学科が少なく、別キャンパスの方が理系学科が多い場合、理系採用をする企業は当然後者に出展するので、キャンパスを超えて参加するケースも見られます。

また、近隣にある複数大学の学生も合同で参加したり、複数大学が合同で開催するケースもあります(地方大学に多い印象)。

時期

以前は3月上旬開催が多かった学内合同説明会ですが(3/1~3/5までなど)、夏のインターンシップの活発化や就職活動の早期化に伴い、最近では秋口(10月~11月)や年明け1月から開催する大学も出てきています。

また、同じく秋口には前年度の決まっていない学生向けの学内合同説明会を実施する企業もあります。

※中盤~後半戦にかけての6月や9月

会場・形式

学内ではなく、近くの大きな公共施設などを借りて実施するケースや、スペースが取れない場合は、学内の講義室や教室毎に企業を配置して行うケースも見られます。(これまでの感想を聞くと、こちらは不評の方が多いです)

学内合説に参加希望の方、合説への参加方法は下記記事に記載しています。

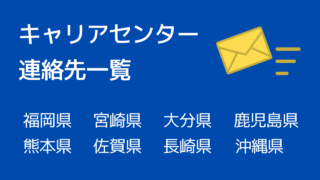

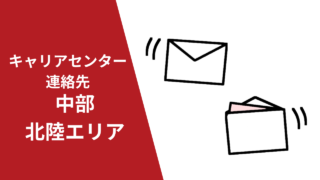

大学からの学生紹介

キャリアセンターには、日々多くの学生が就職相談に訪れています。

そんな学生達に「こんな会社があるよ」と自社を紹介してもらうことや、反対に「こんな学生がいるのですが」と、自社に対して学生の紹介をしてもらうことを目的として大学訪問を行っている企業もあることでしょう。

では実際に大学(キャリアセンターや就職担当教員)から学生紹介がどれくらいあるのか?という質問に関しては別の記事で触れることにするとして、実際に俗人的な流れによって、企業が学生に紹介(その逆も含め)されていくのはどんなケースなのか?(求人票を見た、ポスターを見たという間接的な応募ではなく)を、少し紹介したいと思います。

キャリアセンター職員からの紹介

現在のキャリアセンターは良くも悪くも効率的になっており、あくまで「カウンセリングや就職相談」がメイン業務にで、特定企業を紹介しないという考えのところが多いです。

また、学生窓口は外部委託してプロのカウンセラーに任せており、キャリアセンター職員の方はイベントの仕切りや企業担当とすみ分けしているケースもあるので、企業窓口としてお会いしている職員の方の中には、学生の声を直接聞いていない方も多いです。

ちなみに学生に企業が紹介されるケースとしては、

・学生相談を直接行っている教員がその学生に紹介するケース

・企業窓口の職員がカウンセラーに対して企業の募集状況を共有(データベース上の場合もあり)→カウンセラーが学生に紹介するケース

・学内で公開した求人情報に学生が問い合わせをして大学側から企業に問い合わせが来るケース。

大きく分けると、このルートがキャリアセンターからの紹介経由の内容になるはずです。

就職担当教授からの紹介

各学科毎にいる就職担当の教授ですが、こちらは推薦の取り仕切り(推薦を出す係)がメインの業務になっているケースが多く、実際に学生一人一人の状況を把握したり相談に乗っているのは、各研究室の教授というケースがまだまだ多いです。

就職担当の教授に限らず、研究室やゼミではキャリアセンターに比べると俗人的に学生の状況を把握しているため、学生に直接企業案内を行い、そこから応募に繋がる可能性はキャリアセンターに比べると高い印象を受けます。

そのため、就職担当というポジションは存在するものの、全く関係のない教授から学生紹介が出てくるケースもあります。

学内個別説明会の実施

大学訪問の目的の一つとして「個別説明会の実施」というのもあります。

合同説明会とは異なり、会社ごとに日程を設定して学内で個別の説明会を実施するという、要するに普段自社で行っている説明会を学内で実施するということです。

学内における個別説明会ですが、こちらは合同説明会に参画するよりもグッとハードルは下がります。

(学内個別説明会実施方法)

窓口

キャリアセンター、各学科の就職担当、出身研究室の教授

対象

就職の対象になる学年(ただし研究室事に実施するものは低学年も含まれることも有)

時期

随時実施、3月以降の開催

内容

広報解禁前(3月以前)は業界研究、広報解禁後(3月以降)は会社説明会

採用活動に「縦の概念」を入れる

大学訪問や大学へのアプローチを、新卒採用におけるリファラル採用の一つという位置づけで行う会社も増えてきましたが、大学訪問はそもそも採用活動としては昔から行われていたことで、ナビが誕生した2000年代以降はアナログな手法として見られていた傾向があります。

採用する側からすれば当然であり、労力を取られる割に成果が見えにくい大学訪問をするより、ナビやDMを駆使して集客をした方がより効率的であり、すぐに結果に結び付きやすいのです。

しかし、○○卒・○○卒といったように年度毎に採用データが更新されていく新卒採用の市場において、大学訪問に関しては情報は蓄積されていきます。

日本の企業では採用担当者が異動になるケースも多いので、早期に結果や成果に結び付けたい気持ちは分かりますが、採用の結果は直ぐには出てきません、まず3年後にどれだけ退職しているか?上手く大学や研究室との繋がりや情報を使い次の年度に繋がって行く「縦採用」を大学訪問の目的にしてみましょう。

ナビのOB出身校の情報を並べながら「ああここの出身なんだ」では終わらせずに、行動に移しましょう。

大学訪問に「横の概念」を入れる

縦の次は横です。ただしこちらは直接採用に結びつくものではなく、恐らくこの横軸を考えながら大学訪問を行っている企業は少ないと思われます。

大学訪問における「横の概念」それは学内における人脈の話です。

大学の中には埋もれているニーズや時間が存在します。

そしてそれが学生と接点を持つ機会の創出につながるケースもあり、時に合同説明会や個別説明会という直接の採用活動と同じくらいの成果や、付加価値に繋がる可能性もあります。この部分は大学ごとのデリケートな内容になるので多くは書きませんが、一言で言ってしまえば「自社をアピールするチャンスは何も説明会に限らない」ということです。

多くの企業が「合同説明会への参加」や「学生紹介」という目的で始める大学訪問ですが、営業活動という観点も入れて動くことで、その目的ややり方は多様になるはずです。