コロナによって大学訪問はどうなった?

世間にコロナが蔓延し始めた当初、大学ではちょうど卒業式や入学式のタイミングに当たり、日本中で中止のニュースが相次ぎました。

その後も学内でのクラスター発生や、オンライン授業、再び歓送迎会時期での騒動など、何かと今回のコロナ禍で話題になることが多い大学。

コロナがまだ無かった?時代は、キャリアセンターや研究室、ゼミなど大学を訪れる企業は多く、その目的も採用の広報、内定者フォロー、合同説明会や個別での企業説明会など様々でした。

令和2年にコロナ禍となり、もう2年近く続いていますが、その中で大学訪問はどうなっているのでしょうか?今回はコロナによってこれまで行われていた「大学訪問」が、現在どうなっているのか?をお伝えしていきたいと思います。

学内での企業訪問の状況

コロナ禍になった現在、企業における大学訪問は行われているのか?現状はどうなっているのか?

エリア(キャンパスの所在地)や、時期(緊急事態宣言などの条例が発令されているか?)にもよりますが、私の把握している範囲内で結論から申し上げますと、訪問の数としては激減しています。

キャンパス内への立ち入りを禁止にしている大学や、逆に校内への立ち入りに比較的緩めの大学など、企業含めて部外者に対しての対応は大学によって異なりますが、全体的にどうか?という質問に対して答えるのであれば、やはり訪問数は減少していると思います。

では、時期やエリア含めてもう少し詳しくお話ししていきたいと思います。

訪問時期によって異なる

どのタイミングで訪問しようとしているのか?です。

まず決定的に関わってくるのが、「緊急事態宣言中なのか?」ということです。

「まん防中」に関しては大学によって規制が異なっている印象ですが、緊急事態宣言中に関しては基本的に外部からの入校を規制しているケースが殆んどのはずです。

この「学内関係者以外の入校」に関しては、「緊急事態宣言中だから入らないで下さい」というよりも、そもそも学生や関係者の入校が規制されている中で、部外者を入れるのはどうなのか?という考え方から来ているようです。

エリアのよって異なる

次にエリア(キャンパスの所在地)ですが、これは地方の大学の方が比較的緩めの印象があります。

例えば大阪や京都などの都心部よりも中国・山陰地方。東京や神奈川よりも北関東や東北の方が緩めということです。。

世間が、コロナの詳細や重症化数よりも「感染者数」に目が行っているのが現状のため、人口が多く感染者数が多いエリアにある大学の方が、比較的敏感な印象があります。

ただし地方に関しては、「感染者数の多い都市部から街に人が集まる」ことに眉をひそめる関係者もいるようで、それが元で学内合説が中止になった話も聞いています。

そういった背景もあり、地方大学では県内の企業のみ訪問を継続・再開しているケースあるようです。

訪問場所によって異なる

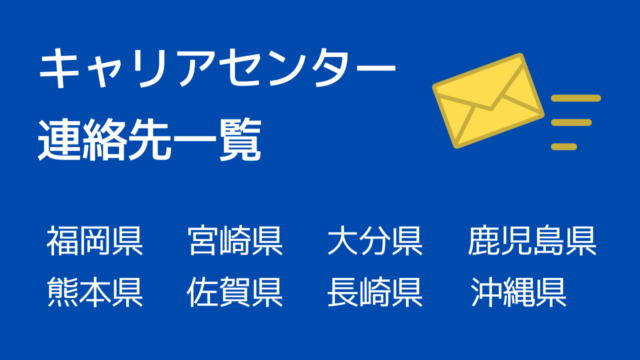

大学訪問時に訪れる場所(キャリアセンターなのか?研究室なのか?)によっても、反応は異なります。

これは大きく2つに分かれており、まずキャリアセンターに関してですが、こちらは緊急事態宣言中はおろか、まん坊中、通常時に関しても嫌がる大学(担当者)は多くなっています。

大学の場合、「感染者を出していない」という世間に対してのイメージが重要になってくるので、一般企業以上に「コロナ」に対して敏感になっている印象があります。

宣言が出ていないような状況でも、基本的にオンラインを望む担当者は多くなっており、学生たちの就活同様、キャリアセンターでも、より効率性を求めるようになって来ています。

しかしこの状態は、キャリアセンターが「雰囲気」や「企業イメージ」の把握、企業との直接の繋がりを結果的に放棄してしまっていることになってくるので、目に見えない大きな問題であるような気もします。※コロナ禍のキャリアセンターに関しては、また別の機会で書かせて頂きます。

一方ゼミの教授などに関しては、「時期によって対応が変化する」・「対面を歓迎する」・「絶対にオンラインを希望する」など、個々の考え方によって対応が異なり、コロナだけでなくクラスターを発生させることを恐れている先生もいれば、逆に対面授業の機会が奪われることを恐れて、できる限り対面を継続させている先生もいます。

コロナ禍での大学訪問のやり方

コロナ禍においての大学訪問は、相手(の考え)を見ながらの対応がしばらくの間は続きそうです。

国公立・私立関係なく大学は行政との繋がりがあり(補助金をもらう)、お客さん(保護者)の目があるので、世間が「コロナ収束」となるまで慎重な姿勢をとる可能性が高いと思います。

個人的な状況を少しお話しするならば、キャリアセンターに関しては、別件で大学に行く機会があれば、これまで何度かお会いしている担当者は時間を作ってくれることもありますが、キャリアセンター全体に関して言えば、しばらくはオンライン対応が増えそうです(実際にほぼほぼオンライン)。

ゼミや研究室に関しては、これまでお会いしている先生であれば対面、新規であればオンラインというケースが多いような気もしますが(詳しく統計は取っていないですが)、状況によって判断しています。

緊急事態宣言など、大学全体で入校禁止や入校制限を取っている場合を除き、各教員にアポイントの制限がかかっている事はこれまでなかったので、通常通りにアポイントの連絡を入れて、「対面」か?「オンライン」か?を問い、「先生が問題なければ訪問する」というスタンスにしています。

現在、大学側の事情だけでなく、企業側が自主的に大学への訪問をストップしているケースも見かけますが(特に大手企業にこの傾向があるようです)、オンラインでのアポイントは確実に増加してきていますので、大学訪問自体がストップしているわけではないのです。

継続は力なり

現在も大学によっては時期を見ながら対面でイベントを行っているケースもありますが、そこには大学が選定した、「比較的有名企業」や「昔から繋がりのある企業」のみが並んでいることが多いです。

コロナ禍において、大学側が動いて新たな企業を開拓したり、繋がりを作る機会が明らかに減っているので、今後益々「有名企業は良かろう」主義が強まり、学生任せの就活になってしまう可能性もあります。ぜひ企業側から行えるアクションは取っていきましょう!

大学訪問は、採用マーケットによってこれまでも隆盛を繰り返してきましたが、年度で更新されるものではないので、これまで大学訪問を繰り返して来た企業は、状況を合わせながらこれからも絶対に続けて行くべきでしょう。切ってしまうのは非常に勿体ないです。

ここ数年、首都圏エリアや都市部を中心に、まん防や緊急事態宣言が頻繁に繰り返され、採用活動において、あらゆる仕組みやルールを変えざる得ない状態になっていますが、大学訪問に関しても、試行錯誤をしながら続けていきましょう。継続は力なりです。